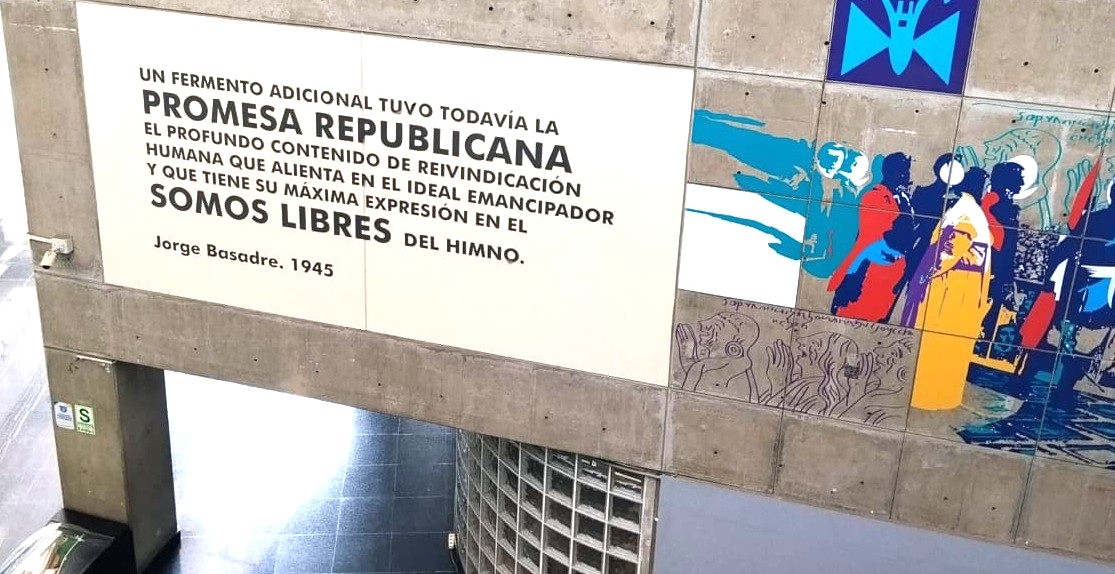

Cuando nos paramos frente al muro de concreto de la Biblioteca Nacional del Perú y leemos la sentencia de Jorge Basadre de 1945, no estamos ante una simple decoración institucional, sino frente a una herida abierta. La frase sobre la «Promesa de la Vida Peruana» nos habla de un fermento y una reivindicación humana que, ochenta años después, sigue resonando no como un logro, sino como una tarea pendiente. Para el comunicador actual, entender esto es vital: no se puede narrar el Perú del 2025 sin comprender que nuestra estructura republicana nació con una deuda ética.

A menudo se acusa a este pensamiento de «idealista», sugiriendo ingenuidad. Sin embargo, el idealismo de Basadre no es una fantasía, es una herramienta metodológica y política indispensable. Al plantear la República como una «promesa», el historiador nos entrega un horizonte normativo; es decir, establece un estándar moral alto contra el cual debemos medir la realidad. Sin ese idealismo exigente, nos conformaríamos con la simple administración burocrática del territorio, olvidando el alma del proyecto nacional.

Efemérides del 29 de junio: fallece Jorge Basadre, catedrático e historiador peruano

La cita menciona el «Somos Libres» del himno, sacralizando el momento fundacional. Desde la antropología política, esto funciona como un «mito de integración». En un país fracturado por geografía, raza y clase, Basadre apela a este símbolo para crear una «comunidad imaginada». Nos recuerda que la libertad no es solo un estatus legal heredado de la independencia, sino una construcción colectiva diaria que debe unificar a grupos históricamente dispersos.

La vigencia de este texto en 2025 es paradójica: es vigente precisamente porque se ha incumplido. La «reivindicación humana» de la que habla Basadre ha mutado hoy hacia demandas de ciudadanía intercultural plena. Lo que en 1945 era el problema de integrar al indio a la modernidad, hoy es el reclamo de las regiones y las comunidades por ser reconocidas como actores políticos válidos, no solo como beneficiarios de programas sociales o estadísticas electorales.

Descendientes de los incas: cómo el linaje real del Tahuantinsuyo define el Perú de hoy

Aquí radica la tensión que todo analista debe observar: el contraste entre el «país legal» y el «país real». Basadre sabía que la ley (la promesa escrita) iba por un lado y la realidad social por otro. Su idealismo es la vara de medir que nos permite decir, con autoridad, que el sistema falla. Si no tuviéramos la «promesa» como referencia, la desigualdad actual sería simplemente un dato frío; gracias a Basadre, la desigualdad es una traición al pacto original.

El concepto de «fermento» alude a una energía contenida, algo que está vivo y en transformación. En el Perú contemporáneo, ese fermento se manifiesta en la inestabilidad política y la protesta social. No son anomalías del sistema; son la expresión de esa «reivindicación humana» que busca salir a la superficie porque el diseño institucional actual no alcanza para contener las aspiraciones de todos los peruanos.

Un espejo incómodo

Vivimos, en muchos sentidos, en un «Estado del como si». Cantamos el himno y citamos la Constitución como si la promesa republicana estuviera cumplida. Sin embargo, la persistencia de brechas en justicia, salud y educación revela la fractura. La frase en el muro de la Biblioteca Nacional del Perú actúa como un espejo incómodo: nos muestra que hemos construido un aparato estatal eficiente en formas, pero a menudo vacío de su contenido humanista esencial.

Para el futuro periodista esta cita es una advertencia contra el cinismo. Es fácil caer en la narrativa de que «el Perú no tiene arreglo». Basadre, al contrario, nos dice que el Perú es una «posibilidad». Su idealismo teleológico (orientado a un fin) nos obliga a pensar que la historia no es un destino fatal, sino un proyecto que se puede y se debe corregir. La narrativa periodística no debe solo describir el caos, sino interpelar al poder sobre esa promesa rota.

Santa Rosa de Lima: misticismo y filosofía en el efervescente Peru virreinal del siglo XVII

La «reivindicación humana» es el núcleo del mensaje. Por encima de la economía o la infraestructura, Basadre pone al ser humano y su libertad en el centro. En 2025, esto significa que el éxito de la República no solo se mide por el PBI, también por la capacidad del Estado de garantizar dignidad a sus ciudadanos más vulnerables. Si esa condición no se cumple, la República sigue siendo un cascarón vacío.

La promesa de Basadre no es un cheque que ya cobramos, sino un pagaré que vence todos los días. Tenemos la responsabilidad de no dejar que esa letra se borre del muro ni de la conciencia colectiva. La República no es solo el suelo que pisamos, también la justicia que nos debemos unos a otros. Mientras exista un peruano excluido de esa «reivindicación humana», la frase de Basadre será un urgente y doloroso reto.

Foto internet-medios