BUENOS AIRES – La reducción del Estado y su retiro del rol de equilibrador de las diferencias económicas y de poder entre los distintos actores sociales son prioridad pero no únicos objetivos del presidente argentino, Javier Milei. También se propone reescribir la historia de la represión ilegal en la década de los años 70, sobre la cual parecía haber un consenso.

Como parte de lo que ha llamado “batalla cultural” contra el progresismo, el presidente ultraderechista sostiene que la memoria de aquellos años debe ser “completa”, para poner el foco en los crímenes cometidos por la guerrilla de la izquierda y relativizar los delitos de lesa humanidad de las Fuerzas Armadas, probados en Tribunales y motivos de cientos de condenas

No se ha quedado, de todas maneras, en el discurso: a través del desfinanciamiento y el despido de personal, ha emprendido lo que parece un intento de desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos y los sitios de memoria a las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983), que en muchos casos constituyen pruebas para juicios todavía en curso.

“En el relato oficial, ahora hay un único demonio en la violencia argentina de la década del 70, que son las organizaciones guerrilleras”, dice a IPS Marcelo Larraquy, historiador y periodista, uno de los investigadores de la época más respetados del país.

“Hay una omisión muy fuerte, y muy pensada, de la principal organización terrorista de la década de 1970, las Fuerzas Armadas, que tomaron el territorio argentino y desplegaron un sistema criminal con más de 800 centros clandestinos de detención, donde torturaron y mataron a miles de personas”, agrega.

“Milei no explica por qué las Fuerzas Armadas fueron terroristas y negaron a los detenidos la posibilidad de ser llevados ante la Justicia. La justicia de la dictadura era lanzar a los secuestrados al mar”: Marcelo Larraquy.

El amplio plan criminal de las Fuerzas Armadas excedió largamente a los integrantes de las fuerzas guerrilleras de izquierda, que en los años previos habían cometido cientos de delitos. Las acciones guerrilleras se habían producido incluso durante los tres años de gobierno constitucional previos a la última dictadura, pero al momento del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 las organizaciones armadas irregulares ya estaban prácticamente derrotadas.

Muchísimos activistas de izquierda, sindicalistas, estudiantes, abogados, periodistas -incluso familias enteras-, sin vinculación con la lucha armada, fueron víctimas del siniestro método de desaparición lanzado masivamente por los militares: agentes de civil secuestraban personas que eran llevadas a lugares clandestinos, donde eran torturadas y asesinadas, sin que nunca más se volviera a saber de ellas.

De acuerdo a la Comisión investigadora (Conadep) formada en 1983, tras el retorno de la democracia, hubo 8961 personas desaparecidas y asesinadas, aunque organismos de derechos humanos han estimado la verdadera cifra en 30 000, debido justamente al carácter clandestino de la represión.

“Milei no explica por qué las Fuerzas Armadas fueron terroristas y negaron a los detenidos la posibilidad de ser llevados ante la Justicia. La Justicia de la dictadura era lanzar a los secuestrados al mar”, dice Larraquy

“Si realmente quiere memoria completa, lo primero que tendría que ser contado es qué pasó con los desaparecidos”, concluye.

Batalla cultural

La llamada batalla cultural de Milei se inscribe en la tendencia de otros gobiernos de ultraderecha del mundo que –además de atacar causas como el feminismo, la defensa de los migrantes o la conservación ambiental y la crisis climática- también se proponen reescribir el pasado para apuntalar su ideología.

Argentina realizó en 1985 un histórico juicio en el que fueron condenados a prisión perpetua o a largas penas los máximos jerarcas militares de la dictadura, entre ellos el e presidente Jorge Videla, quien moriría en prisión en 2013.

Aunque los posteriores juicios a oficiales de menor rango, a policías y a civiles colaboradores se interrumpieron durante varios años debido a leyes exculpatorias sancionadas por presión de la corporación militar, estas luego se derogaron y los juicios se reanudaron en 2006.

Desde entonces ha habido 326 sentencias y 1187 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, según la oficina especializada del Ministerio Público Fiscal. Hasta el año pasado permanecían detenidas 642 personas, 508 de ellas con el beneficio del arresto domiciliario por su avanzada edad.

Todavía hay una gran cantidad de procesos en curso: 281 causas están en etapa de instrucción y 70 ya se encuentran la espera del juicio oral y público en diferentes provincias del país.

El juzgamiento de los crímenes de la dictadura fue elogiado y señalado como modelo por muchos organismos internacionales y siempre se creyó que contó con un respaldo social mayoritario.

Milei, sin embargo, ya desde su campaña electoral relativizó como simples “excesos” los crímenes de la dictadura y eligió como compañera de fórmula a una abogada hija de un militar, Victoria Villarruel, cuya única actuación pública anterior había sido como impulsora de persecución judicial a los delitos cometidos por la guerrilla.

Es cierto que las víctimas de la guerrilla nunca recibieron reconocimiento, pero Villarruel, ya como vicepresidenta, no se quedó en eso, sino que pasó a agresivos discursos en los que exaltó a las Fuerzas Armadas por haber vencido a quienes luchaban “para que flameara un trapo rojo ajeno a las costumbres y tradiciones y a lo que la patria argentina es y será”.

Tal vez el paso más provocativo del gobierno fue el último 24 de marzo –en una fecha sensible como aniversario del golpe de Estado-, cuando difundió un video de casi 20 minutos en el que se habló casi exclusivamente de los crímenes de la guerrilla y se señaló que las escuelas y las universidad públicas han sido “usinas de adoctrinamiento” que los borraron de la historia.

“Este gobierno ha puesto en discusión cosas que pensábamos que ya no podían ser discutidas”, afirma a IPS la socióloga y doctora en Historia Dora Barrancos, quien para proteger su vida se exilió en Brasil durante la última dictadura.

Como ella, miles de argentinos debieron abandonar el país debido a la proliferación de secuestros de opositores por parte de los grupos de tareas de la dictadura.

De todas maneras, Barrancos está convencida de que la minimización de los crímenes de la dictadura no es compartida por la mayor parte de la sociedad: “Si bien Milei ya había mostrado su negacionismo en campaña, mucha gente creyó que no iba a hacer todo lo que prometía. Solo un parte reducida de quienes votaron a Milei comparte su pensamiento sobre la dictadura”.

Vaciamiento de políticas y organismos

Uno de los costados más truculentos de la represión fue la práctica sistemática de secuestro de bebés hijos de desaparecidos, quienes recibían otra identidad y eran entregados a otras familias, generalmente de militares.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo, integrada por madres de desaparecidos, ya recuperó 139 nietos pero continúa trabajando, porque se estima que hay otros 200 nietos no identificados.

Para recibir consultas de personas que dudan acerca de si son hijos de desaparecidos, existe la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que desde 2004 tenía una Unidad de Investigación, cerrada el año pasado por decreto del gobierno, con el argumento de que su trabajo se superponía con el de la Justicia.

“Es todo lo contrario. La Unidad ayudaba al trabajo de la Justicia y la decisión vuelve todavía más difícil encontrar a los nietos que faltan”, dijo Guillermo Molfino Amarilla, nacido en un centro clandestino de detención y él mismo un nieto recuperado.

Esa ha sido solo una de las acciones para desmantelar políticas y organismos vinculados con la investigación, la memoria y la búsqueda de justicia por la represión ilegal.

El escenario principal es la ex Escuela Mecánica de la Armada (Esma), un complejo de edificios en el norte de la ciudad de Buenos Aires donde funcionó el más emblemático centro clandestino de detención, tortura y asesinato.

En la antigua Esma, declarada patrimonio mundial por la Unesco debido a su significación histórica, está hoy la Secretaría de Derechos Humanos, un Museo de la Memoria y diversas oficinas, que están siendo diezmadas de personal y recursos.

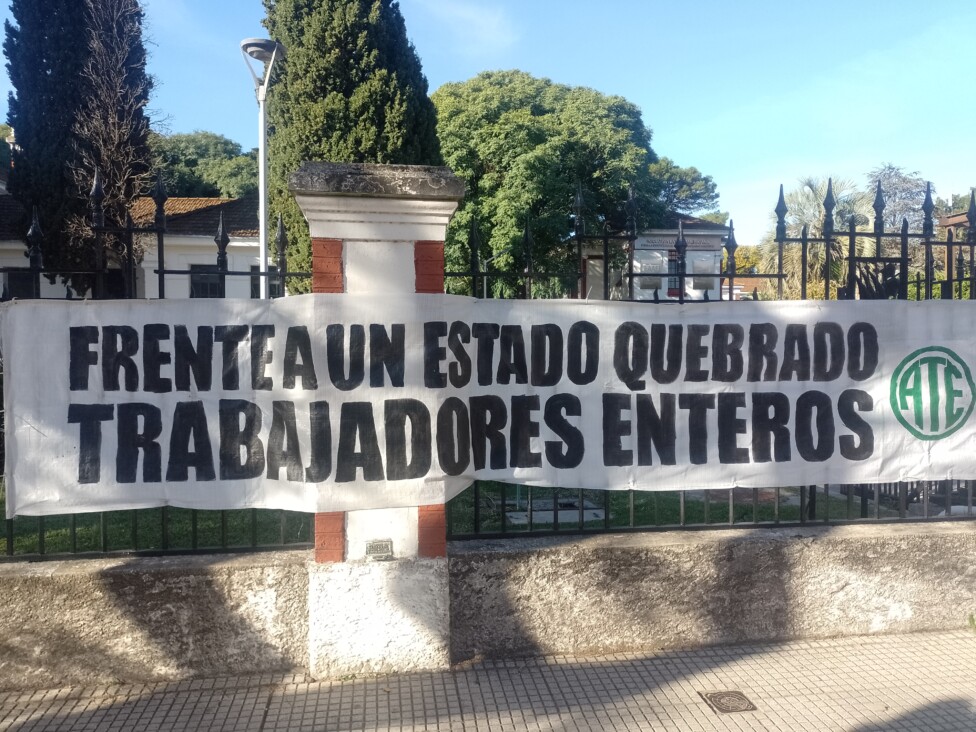

“Hubo una enorme ola de despidos en diciembre y quienes quedamos hasta ahora solo cobramos el 60% del sueldo de marzo. Apuestan a que no aguantemos y renunciemos”, dijo a IPS una persona que trabaja en la exEsma, quien pidió reserva de su nombre.

“El escenario es desolador. El Archivo Nacional de la Memoria, que aporta pruebas a los juicios, está funcionando con la mitad del personal y bajó mucho el número de visitas guiadas”, agregó.

En la antigua Esma también funcionaba el Centro Cultural Haroldo Conti, nombrado así en homenaje a un escritor desaparecido, donde se realizaban diversas actividades artísticas. Directamente fue cerrado por orden del gobierno en diciembre.

La misma política de vaciamiento se está aplicando en los demás sitios de la memoria. En El Olimpo, una vieja terminal de ómnibus de Buenos Aires convertida en centro de detención durante la dictadura, había 22 trabajadores antes de la llegada de Milei y ahora solo quedan ocho. Así lo contó a IPS uno de los empleados de El Olimpo.

“Quienes quedamos no nos vamos a ir. No le vamos a regalar el triunfo al gobierno tan fácilmente”, dijo ese empleado, quien también pidió que no se publicara su nombre.

La batalla cultural, sin embargo, parece todavía guardar muchos capítulos más.

ED: EG

Cortesía ipsnoticias.net