La interrogante de si «todo principio tiene una causa» es una de las más profundas y, como vimos, ha intrigado a mentes brillantes por siglos. A primera vista, la respuesta parece simple, casi obvia. En nuestra vida diaria, observamos una cadena constante de causa y efecto: si empujamos un vaso, se cae; si calentamos agua, hierve.

Esta intuición nos lleva a creer que cada evento, sin excepción, debe tener una razón o un origen que lo preceda. Sin embargo, al adentrarnos en la filosofía y la ciencia, este concepto tan arraigado comienza a mostrar sus grietas y complejidades.

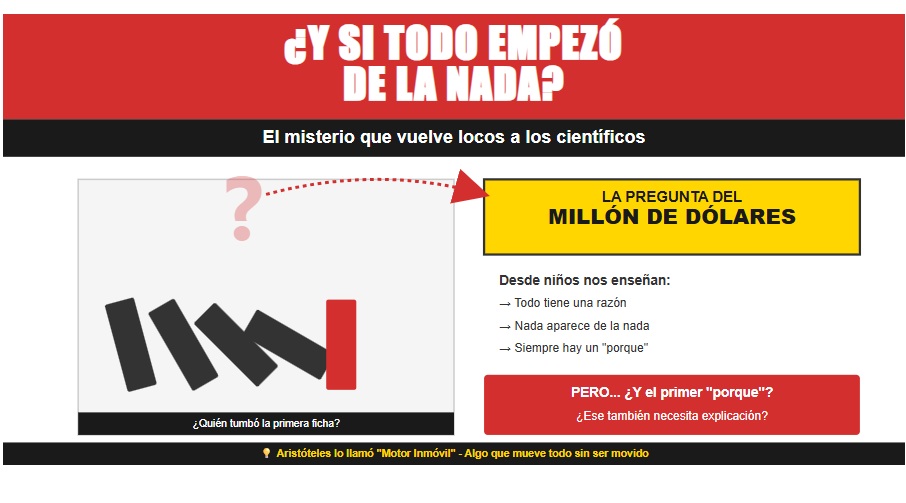

La filosofía occidental, en particular, ha dedicado mucho tiempo a este debate. Uno de los puntos de vista más influyentes es el de Aristóteles, quien propuso la idea de una «Causa Primera» o «Motor Inmóvil». Para Aristóteles, si cada causa a su vez tuviera otra causa, nos enfrentaríamos a una regresión infinita, un bucle sin fin que no podría explicar el inicio de nada.

Por lo tanto, debía existir un primer principio, algo que diera origen a la cadena causal, pero que no fuera causado por nada más. Este concepto ha sido fundamental en la teología y la metafísica, sirviendo como base para argumentos sobre la existencia de un ser supremo.

Por otro lado, pensadores como David Hume cuestionaron radicalmente esta certeza. Hume argumentaba que la causalidad no es una ley de la naturaleza que podamos observar directamente, sino una inferencia psicológica. Es decir, porque vemos que un evento (A) siempre es seguido por otro (B), nuestro cerebro se acostumbra a esperar esa secuencia y asume una conexión necesaria. Para Hume, no hay una prueba lógica o empírica de que A cause a B, solo una fuerte creencia basada en la experiencia. Desde esta perspectiva, la idea de una causa universal para todo es más una construcción mental que una verdad irrefutable.

La «Farmacia de Platón»: Derrida y el doble filo de la escritura en la filosofía antigua

La física, ¿causalidad o aleatoriedad?

La revolución más grande a la noción de causalidad vino de la mano de la física moderna. La física clásica, con Isaac Newton a la cabeza, describía un universo determinista. En este modelo, si conociéramos todas las fuerzas y posiciones de las partículas en un momento dado, podríamos predecir su futuro y entender su pasado con total precisión. En este marco, el principio de causalidad era absoluto y todo evento tenía una causa directa y predecible.

Sin embargo, el desarrollo de la mecánica cuántica en el siglo XX sacudió estos cimientos. En el mundo subatómico, las reglas cambian drásticamente. Fenómenos como la desintegración radioactiva de un átomo son inherentemente aleatorios. Los científicos pueden calcular la probabilidad de que un átomo se desintegre en un período de tiempo, pero es imposible saber cuándo exactamente ocurrirá. No hay una causa previa que determine ese evento; parece ser un fenómeno espontáneo y sin un precursor determinista.

Esta aleatoriedad intrínseca de la física cuántica ha llevado a un debate fascinante. ¿Significa esto que el principio de causalidad no aplica a nivel fundamental? Algunos físicos argumentan que sí, que hay eventos que simplemente no tienen una causa en el sentido tradicional. Otros, por su parte, postulan que nuestra falta de comprensión de las «variables ocultas» es lo que nos hace percibir la aleatoriedad, y que, en realidad, sí hay causas, pero aún no las hemos descubierto.

En conclusión, la pregunta sobre si «todo principio tiene una causa» nos muestra cómo la intuición puede ser un punto de partida, pero no siempre la respuesta final. La ciencia y la filosofía nos invitan a cuestionar lo que damos por sentado, demostrando que conceptos aparentemente tan sencillos como la causalidad son, en realidad, complejos y llenos de misterio. No existe una respuesta única y definitiva, sino un continuo diálogo que nos empuja a una comprensión más profunda del universo y de nosotros mismos.